得來不易,才怕失去。

這幾天,台灣人,為他們新聞自由,鬧翻了天。

中南部的學生,紛紛北上,到行政院抗議;在野民進黨的蔡英文,提槍上馬,嗆聲馬政府,不是什麼都可以出賣;知識份子、文化藝術工作者,都跑出來喝止叫停。

他們在擔心什麼?

事緣肥佬黎黎智英,要撤離台灣,賣出手上的蘋果日報和壹週刊。

買家之一,是蔡衍明,佔32%。

這引起了台灣人的恐懼。

蔡衍明是誰?

蔡是台灣人,旺旺仙貝的老闆。

在台灣,賣零食算不上什麼大生意,本來只是一個小人物。

但隨著大陸經濟開放,他西進大陸,在這個十四億人口的市場,零食生意,也可以變成油礦金礦。

極權國家,必然金權勾結。

金錢買來權力,權力換取更多金錢。不消十數年,蔡衍明在北京政策的蔭庇下,搖身一變,成為台灣首富。

零八年,世界金融風暴,台灣中國時報集團的第二代掌舵人余建新,資金出現危機,將整個中時集團,包括中國時報、中視、中天電視、時報周刊,全數售予蔡衍明。

零食大王正式進入傳媒工業。

中國時報的創辦人余紀忠,隨蔣介石四九年退守台灣,是國民黨的中常委。

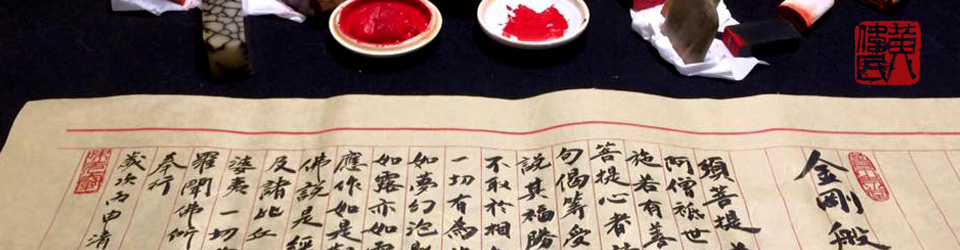

辦報是為了振奮人心,毋忘在莒。配合國民黨的悲願,報紙帶著傳薪中華文化的責任,復土回鄉,北定中原,三民主義統一中國的精神。

報禁年代,台灣只有三份報紙,國民黨自己的中央日報、余紀忠的中國時報、和另一位國民黨中常委王惕吾的聯合報。壟斷使他們快速成長,成為大部份台灣人的精神食糧,中國時報亦成為無數台灣人的集體回憶。

報紙轉手到蔡衍明手上,當時,絕大部分台灣人額手稱慶,中時集團不致於賣給香港的黎智英,以為可免報紙蒙污,可保美人清白。

幾年下來,台灣人看到一個殘酷的事實,在北京政策庇蔭下發財的蔡衍明,只是一個暴發戶,不會是一個傳媒人,不會亦不敢開罪北京,他的財富來源。

象徵台灣良心的報系,迅速染紅。從此,台灣多了一份親共報紙,少了一個社會良心。

台灣人的回憶,在這個變化世情中淌血。

2001年,壹傳媒進軍台灣,我參與其中,創辦壹週刊,如入無人之境,迅速成為銷量最高的時事雜誌。

靠壟斷而成長的中時集團、聯合報系,亦因壟斷而失去戰鬥力,面對壹傳媒的這種六親不認,見神殺神的編採精神,只有目瞪口呆,無法應戰。

壹週刊、蘋果日報就輕鬆的成為台灣最暢銷的報紙雜誌,蘋果每日賣五六十萬份,超過台灣其他報紙加起來的總發行量;壹週刊每期十萬,是台灣政壇醜聞的報告版。

這樣政治能量的一報一刊,落入蔡衍明手上,再次染紅,台灣就變成親共報刊的天下了。

台灣人,怎不憂心如焚呢?

台灣的民主,新聞自由,言論自由,是無數血淚生命換回來的,不能這樣輕鬆,就喪於共產黨的鷹犬之手。

四九年,蔣介石敗走台灣,他匹夫獨裁,以黨為國,用軍法管治,一言生死。

無民主、無法治、無自由,台灣人一步一步走到今日,可以一人一票,選自己的總統,選自己的市長,選自己的立法委員,是先賢們用的生命血淚換來。今日,有民主制度,有健全法律,有言論自由,有強大的在野黨,但北京,卻可以輕鬆的,通過一個買辦,就拿下你的民主第四權,新聞自由。

壹傳媒的台灣業務交易,只是175億台幣,四十多億港元而已。

言論自由,必須建築於新聞自由的基礎上。新聞自由失守,言論自由就岌岌可危。沒有了言論自由,所有民主政治,都只是水月鏡花了。

香港人,百年來都享有言論自由,所以,對新聞自由,視為理所當然,並不珍惜。

但台灣不是。

一九七九年,美麗島事件,震驚中外。

美麗島是一本雜誌,在一九七九年十二月十日國際人權日舉辦集會,但得不到政府批准。

集會舉行,主辦人被捕。翌年三月,軍法審訊,八名被告,叛國罪名成立。

台灣國民黨四公子之一的沈君山,有份旁聽。他在回憶中描述:在戒嚴時期,叛國罪成立,就是死罪。但八名被告,不但沒有表現懼意,大都意態從容。

令他動容的,有林義雄的堅持,有施明德的瀟灑,和那第八女被告呂秀蓮,在庭上朗誦她念北一女中時的詩篇,講出她對民主的訴求,對台灣的理想。

這股浩然之氣,感動了國民黨的公子沈君山。據他自己敘述,是他向蔣經國哭諫,不能判死,製造烈士,礙台施政。

台灣的言論自由,新聞自由,是這些一頁一頁的血淚堆積起來,開出今日中國歷史上,奇蹟般的民主之花。

但暴發的大陸,找一個暴發的台商,花一二百億,就一步一步的買下你的媒體,影響你的言論,左右你的思想。不用飛彈大砲,不用一兵一卒,單是用錢,蠶食台灣。

今日台灣人的激動,因為一葉知秋。

行政院下的公平交易委員會,有防止壟斷法,禁止北京,通過一個利益輸送的台灣財團,買光全台的媒體。民眾吼醒裝睡的馬英九政府,要他面對選民,面對危機。

台灣人的醒覺,源於他們的一切,得來不易。香港人的麻木,就在於一切,都視為理所當然。

一個播放中的電台被滅聲,香港人不在乎;兩個免費電視,壟斷了四十五年,其中一個長期零收視,又冇所謂;上屆政府推出三個免費電視牌照,現屆政府可以無賴不出,大家又覺得唔關我事;尖銳的評論員一個一個失去舞台,大家又覺得是正常淘汰;大報小報,人人為虎作倀,香港人又消極的乾脆不買算了。

台灣人,由一言生死的獨裁統治,走向民主,由以言入罪的家天下,走到媒體百花齊放的今天。香港就由左右對唱的百家爭鳴年代,走向單一聲音,單一思維的新聞生態。

所謂商業手段,就是北京用錢,買下你的言論自由。

金權勾結下的大陸官場,得他政策傾斜下獲巨利的財閥何止萬千,一百幾十億,買一間電視台,一間報紙,可謂易如反掌。如果香港人接受這是商業手段,保護你言論自由的長城──新聞自由,已步向死亡。

一九七九年美麗島事件時,正是我開始踏足新聞界,這宗新聞對我來說,非常震撼。辦雜誌,搞集會,可以被判叛國,是死罪!但自從香港廿三條蠢蠢欲動,我就知道,香港正走回台灣威權時代的老路。

沒有面對死亡,慷慨陳辭的勇氣,就只能換轉行車道。廿三條立法之日,就是香港新聞自由死亡之時。沒有新聞自由的防護,個人的言論自由,只剩下吃喝玩樂,紙醉金迷。

梁振英的醜聞發展到今日,民望不可能再回來的了。北京其中一個選擇,由他做足五年,在他任期內,全數推行董建華、曾蔭權無法執行的中央政策,犧牲他一人的聲名,換回以後特首的行政方便。

所以,梁振英能安然過得這一關,廿三條立法、國民教育、深港融合,統一新聞聲音,種種政策,就會在這五年推行。

苟利國家生死以,作為一個共產黨人,梁振英是不計較今人唾罵,千秋惡名的。

值得嘆息的是,命懸一線的新聞自由,香港人,從來不懂珍惜。